Трифанова Н. А. Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, экономический факультет, I курс Научный руководитель: Ротенко Е. С., асс.

Обогащение

потребительского рынка разнообразием товаров, участие в процессе

функционирования мирового торгового оборота, связь с экономически развитыми

странами – это самое обычное состояние почти каждой современной страны. Для

Российской Федерации характерно, что огромную долю всех продовольственных

продуктов, которые мы видим на прилавках, являются импортом. Большую часть

импорта составляет продукция животноводческой отрасли. Это является следствием

того, что производство данной продукции в нашей стране сократилась до

критического уровня. Эта проблема является актуальной для нашей страны в связи

с вступлением во Всемирную Торговую Организацию. Для вступления в ВТО

необходимо, чтобы экономика страны была

не ниже уровня экономик стран участниц ВТО во всех сферах. Сегодня же наша

страна находится в положении продовольственного кризиса и вступление в эту

организацию не только окончательно подрывает Российскую продовольственную

безопасность, оно ставит под угрозу национальную безопасность нашей страны.

Под продовольственной безопасностью понимается

такое положение, при котором все члены общества фактически пользуются правом на

доступное питание или продовольственные ресурсы, имеется необходимое количество

продовольствия.[1,с.38]

На сегодняшний день можно смело утверждать,

что наша страна находится за критической чертой продовольственной безопасности.

Известно, что граница продовольственной безопасности находится, по разным

оценкам, на уровне импорта продовольствия в размере 18 - 35% потребности – это

норма. Сегодня это значение приближается к 60%. Таблица 1 – Показатели объема импорта некоторых продовольственных товаров

в РФ, 2011 г.

Источник: РОССТАТ, "Сельское хозяйство, охота и

охотничье хозяйство, лесоводство в России"// Экспорт и импорт товаров Российской

Федерации со странами дальнего зарубежья, с.143

Как видно из таблицы, все основные продукты

питания составляет импортная продукция. А это значит, что сейчас способность

обеспечить продовольственную безопасность России государством утеряна и

создается серьезная угроза текущим и стратегическим, сегодняшним и

перспективным, интересам страны и ее граждан.

Возьмем такой важный продовольственный товар, как мясо.

В последнее время этот продукт все реже стал появляться в потребительской

корзине. В 2010 году потребление продукции животноводства на душу населения

было равно: свинина 16 кг, говядина 12 кг, мясо птицы 23 кг, баранина 3 кг. По

оценкам исследовательской компании Numbers, оптимальной биологической

нормой потребления мяса – не менее 80 кг на душу населения в год. В США

потребление мяса составляет 120 кг, в Австралии 106 кг, в Канаде 98 кг. [3]

Следовательно, чтобы прокормить население

страны нам приходится импортировать мясо из дальнего зарубежья. В 2011 году

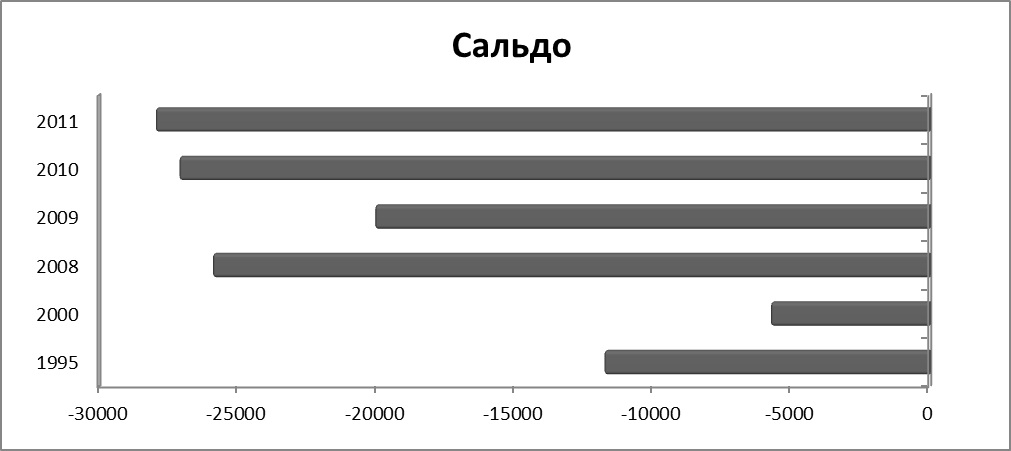

импорт мясной продукции составил 1319 тысяч тонн. Это явно отражается на сальдо

в области товарооборота продовольственных товаров.

Рис 1. – Торговое сальдо в

области товарооборота продовольственных товаров в млрд долл в РФ Источник: РОССТАТ,

"Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в

России"// Экспорт и импорт товаров

Российской Федерации со странами дальнего зарубежья, с.143

На рис.1 мы видим, что сальдо

внешнеторгового оборота продовольственных товаров является отрицательным и из

года в год увеличивается. Это говорит о том, что мы во много раз сократили

производство товаров народного потребления и перестали себя кормить, а основная

доля продовольственных товаров теперь приходится на импорт. Подобное явление в большинстве случаях

приводит к негативным последствиям, а именно: порождает вымывание валютных

запасов страны, дестабилизацию национальной валюты, может привести к

девальвации, последствиями которой являются резкий рост цен и снижение уровня жизни

людей. Чтобы избежать этого, необходимо стимулировать собственное производство

продовольственных товаров путем увеличения субсидирования аграрного сектора, а

именно его второй сферы. Но государство, вступающее в ВТО, должно сократить

субсидии сельхозпроизводителям, в частности «желтую корзину», отказаться от

экспортных дотаций, снизить таможенные пошлины на зарубежную продукцию и

отменить квоты. Мы не сможем в полной мере обеспечить национальное

производство. А при нынешнем отрицательном сальдо и при будущих огромных потоках

товаров после вступления в ВТО, отечественное производство окончательно спадет

на нет. Высокое субсидирование сельского хозяйства, установление высоких

импортных и низких экспортных тарифов на

продукцию собственного производства – вот некоторые из тех мер, необходимых для

восстановления сегодняшнего положения в сельскохозяйственном производстве. При

вступлении в ВТО мы потеряем возможность осуществить их.

Восстановление сельскохозяйственного

производства – единственный выход из той ситуации, в которой находится сейчас

наша страна, в отношении продовольственной безопасности. Но для выполнения этой

задачи, необходима свобода действий, которой мы лишаемся, вступая во Всемирную

Торговую Организацию. Как считает Евгений Кузнецов, председатель совета

Центрального союза потребительских сообществ РФ (Центросоюз): « С вступлением

России во Всемирную торговую организацию нашим сельхозпроизводителям станет

намного сложнее реализовывать свою продукцию. Российский рынок окажется более

открытым для импорта, а государство не сможет в полной мере осуществлять

политику протекционизма. На прилавках появятся новые товары производителей из

стран ВТО, где сельское хозяйство более развито, чем в нашей стране…»

Из всего вышесказанного можно сделать вывод:

наша страна не является конкурентоспособной в области продовольственных товаров

и вступление в ВТО понесет за собой негативные последствия, которые отразятся

на благосостоянии граждан России. Вступление в ВТО может обернуться полной

деградацией отечественного производства и потерей продовольственной, а позже, и

национальной безопасности.

Список

использованной литературы:

1. Алтухов А. Продовольственная безопасность как фактор

социально-экономического развития страны // Экономист. - 2008. - N 5. - С.38.

2. www.gks.ru (Федеральная

служба государственной статистики России).

3. www.uldelo.ru (Журнал

«Деловое обозрение»)

|