Желнинский Олег Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, экономический факультет, I курс Научный руководитель: Гайсин Р.С., д.э.н., профессор

Еще в XIX веке

в «законах рынка» Сэя было провозглашено, что рыночный механизм обеспечивает

стабильное и устойчивое равновесие между спросом и предложением. Экономические

кризисы считались случайным, быстро устранимым явлением. Но реальная жизнь

опровергла этот постулат. Кризисы становились регулярным и все более

разрушительным явлением, а затем они стали принимать общемировой характер.

Одним из таких кризисов явился мировой экономический кризис 2008-2009 годов.

По теории

экономических циклов, экономика не постоянна, а имеет циклический характер в

своем развитии, проходя стадии: подъема, кризиса, депрессии, оживления.

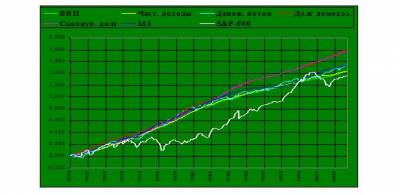

Рис.1. Элементы динамики макроиндикатора

Экономический

кризис - это значительное нарушение равновесия в хозяйственной системе, часто

сопровождающееся потерями и разрывом нормальных связей в производстве и

рыночных отношениях. Это, в конечном счете, ведет к дисбалансу функционирования

экономической системы в целом. В цикле кризиса снижаются основные показатели

экономики: прирост ВВП, уровень безработицы, прирост инвестиций, уровень жизни,

норма прибыли.

Не смотря на развитие

и тщательное изучение экономики, не только как науки, но и отрасли жизни

государства, т. е. изучение практической стороны экономики, в современном мире XXI века возникло явление экономического

кризиса. То, что он называется мировым, и определяет его масштабы.

Начался он

первоначально в США, и это не удивительно, поскольку США, является крупнейшим

рынком и инвестором на арене мирового хозяйствования.

Истинные

причины кризиса до конца не понятны, как и его глубина, а также последствия. Но

наиболее известные экономисты и политологи склоняются к выводу, что одной из

основных причин кризиса явилось безответственное повышение совокупного спроса в

США. Для того чтобы более точно понять причины происходящего сегодня,

необходимо рассмотреть весь текущий экономический цикл в Соединенных Штатах с

момента прошлого кризиса 70-х годов.

Вообще теория

кризиса основывается на двух основных положениях. Первое, заключается в том,

что продукт труда распределяется между двумя факторами производства – трудом и

капиталом, неравномерно. Капитал, в соответствии с базовыми принципами

капитализма, рассматривает продукт труда как свою частную собственность, и, как

следствие, владельцы труда не получают за него необходимое возмещение. Таким

образом, получается, что рост спроса при капитализме неминуемо отстает от роста

капитала. А уменьшение объема прироста спроса по отношению к приросту капитала

ведет к уменьшению объема прибыли на каждую единицу нового капитала.  Рис.2. Относительная

динамика ВВП, корпоративных прибылей и оплаты труда в США в 1947-2007 гг. в

номинальных ценах

Второе

положение основывается на роли мирового разделения труда, которое играет

принципиальную роль в рамках модели научно-технического прогресса.

Принципиальной особенностью этой модели является то, что очередной виток НТП

неминуемо сопровождается углублением процессов разделения труда, а они, в свою

очередь, требуют увеличения объемов рынков сбыта. В середине ХХ века осталось

только два реально независимых (т. е.

имеющих возможность самостоятельно развивать полный спектр технологического, а

в том числе и военного производства) государства – СССР и США.

Процессы

развития науки и техники продолжались, эти два мировых лидера должны были уже к

последней четверти предыдущего века столкнуться с проблемами финансирования

следующего этапа научно-технического прогресса.

В совокупном

действии двух вышеописанных положений США подошли к кризису 70-х годов.

Эффективность капитала стала снижаться, что сразу же отразилось на

потребителях.

Выход из

положения необходимо было искать именно в рамках решения задачи повышения

эффективности капитала, обеспечивающего следующий виток НТП.

Решение задачи

было найдено в конце 70-х годов. Состояло оно в парадоксальном выводе: не

уменьшать денежную накачку за счет эмиссионных долларов, а наоборот, увеличить

ее. Только направить не на поддержку капитала, а на прямое стимулирование

конечного спроса, как государственного, так и частного. Реализация этого плана

позволяла дать ресурс на новое развитие НТП, но необходимо было решить

несколько сопутствующих задач:

1.

сократить инфляцию в секторе потребления;

2.

обеспечить направленность расходов потребителей в

сторону высокотехнологических отраслей (для гонки с СССР);

3.

обеспечить механизм стимулирования инвестиционного процесса.

Инфляцию

побороли за счет повышения стоимости кредита (учетную ставку подняли почти до

20%). С избыточной ликвидностью стали бороться за счет раздувания финансовых

пузырей, т.е. резко увеличивали доли финансовых активов (по этой причине, доля

прибыли американских корпораций, полученной за счет финансового сектора, с 80-х

годов прошлого века, стала резко расти). Направление расходов потребителей

организовали массированной пропагандой, обеспечив большой подъем тех секторов

экономики, которые были связаны с информационными технологиями. И третья задача

была решена, опять таки тем, что в начале 90-х учетная ставка была загнана на

недосягаемую высоту.

Существенная

часть экономики США существует потому, что есть внеэкономическое, эмиссионное

стимулирование спроса. Главным последствием внедрения этой системы стало то,

что на протяжении нескольких десятилетий американская экономика существовала в

условиях постоянного завышенного спроса, который создал под себя

соответствующую систему производства запрашиваемых потребителем благ.

Рис.3. Соотношение

частных долгов американцев к их реальным располагаемым доходам и норма

сбережений

Главным

показателем структурного кризиса экономики США является следующий график.

Рис.4.

Динамика основных финансовых показателей экономики США в 1959-2006 гг.,

логарифмическая шкала, без учета влияния гедонистических индексов

В

любой нормальной экономике финансовые показатели должны расти одинаково, что и

было в экономике США до 80-х годов. А затем индексы разбились на две группы,

которые стали отделяться друг от друга с линейной скоростью. Экономика с такими

параметрами долго существовать не может – поскольку она требует постоянных дополнительных

ресурсов на «покрытие» разрыва.

Рис.5. Задолженности США

Основной проблемой

американской экономики явилось наличие «избыточной» части, которая «наросла» за

последние 30 лет за счет постоянного и все время увеличивающегося эмиссионного

стимулирования потребительского спроса. Сегодня США не могут ни финансировать

эту часть экономики, ни «закрыть» ее, поскольку она стала слишком велика.

К 2008 году

ситуация вышла из под контроля и новый лопнувший «мыльный пузырь» недвижимости

оказался по масштабам глобальным и явился звеном в цепи последующих

обостряющихся ухудшений в экономике США, а как и следствие, в мире. Заемщики

высокорискованных кредитов-subprime уже не могли вернуть деньги банкам, которые

стали разоряться. Ситуация усугублялась отсутствием ликвидности, которая в

большей степени была вызвана процедурой покрытия убытков крупных компаний и

психологическими факторами. Прекратилось межбанковское кредитование. Те банки,

у которых были деньги, просто сидели на ликвидности. Возникало межбанковское

недоверие и недоверие институтов. Фондовый рынок стал падать. И в дальнейшем

финансовый кризис приобретает статус мирового экономического, затронув все

остальные отрасли хозяйства.

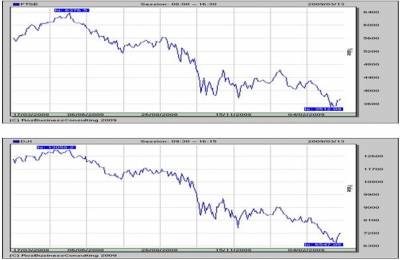

Масштабность и

имеющиеся последствия кризиса потрясают. Стоит только взглянуть на динамику цен

на нефти в мире.

Рис.6. Динамика цен на сырую нефть в мире (на

23.03.2009)

Падения цен

катастрофичны. Взглянув на важнейшие биржевые индексы стран, мы можем лишний

раз убедиться в этом.

Рис.7-8. Биржевые индексы: Financial Times Stock Exchange Index, Dow Jones Industrial

Для выхода из кризиса правительства государств

предпринимают соответствующие меры: снижение учетной ставки государственным

банком, «насытивание» деньгами банков. Правительства стран выделяли средства

для спасения компаний и банков. Но необходимо учитывать, что дальнейшее

«насытивание», не подкрепленное ростом реального сектора экономики, будет

приводить к росту инфляции.

На уровне

государств используются запасы Резервных фондов.

8 октября 2008

года в Эвиане состоялась мировая конференция, на которой обсуждались проблемы

мирового финансового кризиса главой России - Дмитрием Медведевым и президентом

Франции - Николя Саркози. Для преодоления мирового кризиса странам необходимо

действовать сообща, именно поэтому компания G8 расширилась до «двадцатки», включив в себя страны с наиболее

развитыми экономиками. На саммите в Вашингтоне была выпущена декларация о

выходе из кризиса. По проблемам кризиса проходила ежегодная сессия Всемирного

экономического форума в Давосе.

Основные

тенденции выхода из кризиса на собраниях излагались в следующих предложениях:

·

упорядочить национальные и международные

институты регулирования;

·

устранить дисбаланс между объемом финансовых инструментов

и реальной доходностью на рынке;

·

укрепить систему управления рынками;

·

предоставить больше информации о финансовых

компаниях;

·

снять барьеры в международной торговле;

·

предоставить условия для свободы перемещения

капитала.

Следующая

встреча G20 состоялась

2 апреля 2009 года в Лондоне. Проходила она несколько дней. Среди главных

решений саммита - ужесточение контроля за международной финансовой системой,

выделение 1 трлн. долларов международному валютному фонду и всемирному банку для

увеличения кредитования развивающихся и бедных стран. Другое важное решение -

принятие санкций против оффшоров, скрывающих информацию о клиентах, избегающих

налогообложения.

На мой взгляд,

усиленное развитие инфраструктуры явилось бы отличным шагом на пути к преодолению

кризиса. Ведь помимо роста экономики это, в свою очередь дает спрос на сырье и

на рабочую силу. Немаловажное значение играют наукоемкие отрасли. Через

развитие наукоемких отраслей повысится общая конкурентоспособность страны,

появятся новые рабочие места, будут обеспечены достойные условия и оплата

труда.

Изучение

проблем причин кризиса максимально точно, дает нам большую возможность не

допустить его повторения.

Возможно,

несовершенные пути развития рыночной экономики, а также пассивная политика

правительства показали нам, к чему может прийти экономика мира в XXI веке. Но отчасти,

возможно, именно данные последствия заставили по-новому осмыслить правительство

США их собственную политику.

Экономический

кризис начала XXI века,

безусловно, затронул уже почти все сферы жизни в мире и коснулся почти каждого,

тем или иным образом. Его масштабы огромны, и выйти из него будет не так просто

и получится не так быстро. Возможно, поэтому экономический кризис начала XXI века будет предметом

анализа других поколений.

|